Il nuovo progetto del vino a marchio Terraelectae, all’interno del Chianti Rufina, zona a est di Firenze, un vero e proprio quartiere campestre della città, lancia un messaggio al territorio. La valorizzazione della zona, meno conosciuta di altre nella campagna toscana, passa attraverso il vino, simbolo insieme con l’olio, del paesaggio e della storia locale, ambasciatore della cultura e dello stile.

Il nuovo progetto del vino a marchio Terraelectae, all’interno del Chianti Rufina, zona a est di Firenze, un vero e proprio quartiere campestre della città, lancia un messaggio al territorio. La valorizzazione della zona, meno conosciuta di altre nella campagna toscana, passa attraverso il vino, simbolo insieme con l’olio, del paesaggio e della storia locale, ambasciatore della cultura e dello stile.

Una sfida, quasi una scommessa, impegnativa sotto il profilo economico, che disegna la prospettiva di un turismo legato al visitatore che viene da vicino e al viaggiatore, che viene da lontano, attento al paesaggio e alla storia dei luoghi, dove la dimensione della natura e della produzione a chilometro zero, incontra l’arte dei castelli e dell’architettura medicea della zona.

In un viaggio esclusivo disegnato per BeBeez, il percorso delle cantine ci ha portato sulle orme del passato verso un futuro prossimo nel quale tradizione e innovazione rispondono allo stesso tempo al gusto e alla voglia del ‘bello e buono’ e al mercato perché il patrimonio culturale, paesaggio, monumenti e prodotti, è all’origine dell’economia della zona. Così il tradizionale fiasco abbinato al Chianti, diventato un simbolo folcloristico, ci riporta ad esempio a un’economia artigianale e familiare che nella zona offriva lavoro, legato alla lavorazione tipica della paglia. Sostituito poi per praticità dalla Bordolese, ha avuto comunque un impatto sul territorio e oggi resta come una curiosità. La Rufina è una zona al limite della città di Firenze, raggiungibile in 20 minuti di treno da Santa Maria Novella, un vero e proprio quartiere con i pro e i contro che questa vicinanza stretta comporta. Di fatto ci riporta alla tradizione e alla storia della Toscana quando la nobiltà era in gran parte terriera, dai Medici con una tradizione che continua, basti pensare al nome di Frescobaldi, animatore e sostenitore del Consorzio.

Nella cultura fiorentina è diffusa l’idea che appena possibile la famiglia acquista un terreno, una casa in campagna perché dal Quattrocento in poi, se la casa o il palazzo di città dimostravano il rango del casato, la sua posizione sociale; la residenza di campagna individuava la liquidità e la redditività, oggi spesso divenuta un impegno dato che le rendite fondiarie della zona non sono particolarmente alte, rispetto ad altri territori, e la gestione di case, castelli e personale è diventata sempre più onerosa.

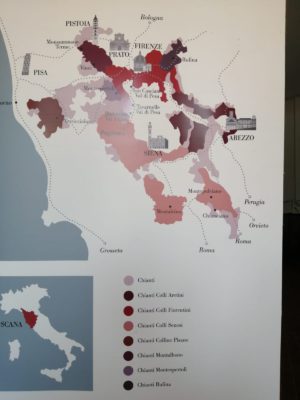

Ecco perché la scelta di un progetto che mira a una comunicazione unitaria e a veicolare una qualità intrinseca. Per tornare alla vicinanza con Firenze, la zona gode della possibilità di consegne giornaliere in città, di uno sbocco commerciale di prossimità e di un turismo che indifferentemente può soggiornare in città o in agriturismi, beneficiando di un bacino di utenza importante anche in termini di manifestazioni culturali; nondimeno per Firenze la Rufina è l’occasione di uno sbocco economico nel settore del vino e dell’olio, con attività annesse, importante, in una relazione intrecciata come in generale quella del porto con la città. La zona è una dorsale che parte dal Monte Senario diramandosi verso Firenze e la zona delle Sieci e verso Pontassieve e il fiume Sieve che poi affluisce all’Arno. L’area è interessante perché richiama la filosofia dello chateau francese della zona di Bordeaux dove il punto di forza è rappresentato dal marchio e un terreno ricco e variegato che ricorda quello della Borgogna che offre la denominazione Chianti DOCG, il Pomino doc con la zona del Pratomagno e i suoi terreni argillosi a est e il Chianti Rufina Docg.

Un nome, quello del Chianti, noto nel mondo intero che nondimeno ha creato un appiattimento a svantaggio di quest’area perché l’ombrello è troppo ampio e non abbastanza attento alla valorizzazione della grande ricchezza locale. Qui il terroir offre una grande ampiezza dai terreni calcarei marnosi a quelli argillosi con specificità che caratterizzano in modo inequivocabile i singoli vigneti. Per altro il vigneto è una delle componenti del paesaggio e non il protagonista sia per la rilevante presenza boschiva, sia per la massimizzazione dell’agricoltura in passato. La scommessa per necessità e poi per scelta in questa parte della regione è stata il vigneto specializzato. In un solo scorcio del paesaggio infatti possiamo apprezzare una grande biodiversità che comprende la vite, l’olivo, lo zafferano, le piante aromatiche, gli orti e il bosco. Ora i vigneti sono stati strappati spesso al bosco dando vita ad un paesaggio che mantiene ancora forte la caratteristica della naturalità rispetto ad altre zone diventate vere e proprie cartoline.

Meno antropizzata ad esempio del Senese, la regione gode di un clima fresco e molto ventilato, favorevole al biologico, soprattutto in tempi di estati molto calde. Purtroppo la scarsità di borghi legata anche ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale rappresentano il tallone di Achille della zona; mentre un punto di forza è certamente costituito dal fattore umano. Quasi tutti produttori sono locali e abitano in zona con un forte attaccamento al territorio che si respira anche nella politica di buon vicinato. Fu Vittorio Albizi che intorno a metà dell’Ottocento dalla Francia introdusse l’idea del vigneto specializzato, una scelta difficile da accettare in un’area nella quale protagonista era la mezzadria e dove la cultura del vino, per quanto molto diffusa e originaria, non era elevata nella qualità, dedicata soprattutto al consumo familiare. La viticoltura in zone alte e scoscese era allora difficile con i metodi in uso a trazione animale e dalla necessità di far fronte a situazioni critiche è nata però l’opportunità di nuovi prodotti che gradualmente il mercato sta premiando. Dal tempo dei Medici nella zona arrivano le varietà francesi come la famiglia dei Pinot o il Merlot, che con il loro ciclo di produzione, per il clima freddo, più rapido si dimostrano adatte al luogo.

Oggi il matrimonio fra tradizione e innovazione, attenzione al rispetto della campagna, focalizzazione massima sull’identità della vigna e ricerca di un fil rouge, che racconti il territorio con occasioni culturali, sono i punti di forza e di impegno di Terraelectae, nome ambizioso che definisce l’idea. Fare rete tra piccole realtà in una politica di buon vicinato per comporre un mosaico che offra la più ampia diversificazione possibile e faccia massa critica per far sì che questa zona sia riconosciuta con una propria personalità. La ricerca di valorizzare anche economicamente la qualità è il passo successivo per rendere possibile l’inizio di un circolo virtuoso di reinvestimenti nelle aziende a cominciare dal restauro delle proprietà. Terraelectae, come vedremo nel corso del nostro viaggio, esprime la ricerca della territorialità valorizzando massimamente le potenzialità del vitigno principe in Toscana, il Sangiovese, con l’elezione appunto di una vigna particolarmente vocata per ogni azienda al nome della quale è legato il vino che fa parte della selezione, attualmente 10 vini per 10 aziende aderenti sulle complessive 22, che a breve diventeranno 13.

Il nostro viaggio comincia dal Castello del Trebbio accompagnati da Simone Ceccherini, guida dell’azienda, che ci ha raccontato la storia del maniero, la cui costruzione è iniziata nel 1184, nato come fortezza; il nome ‘trebbio’ sembra derivare da trivium, facendo riferimento rispettivamente a Firenze, Arezzo e Siena, inserito quindi come parte del sistema difensivo tra nemici giurati. È qui, pare, che sia stata ordita la Congiura dei Pazzi nel 1478, quando la famiglia era proprietaria, dopo che il castello era stato un feudo dei Conti Guidi. Fu il momento dello scontro culminante tra il Papato che aveva bisogno di risorse finanziarie e i Medici, prestatori di denaro.

Qualcosa però si ruppe nell’equilibrio dato che i Medici, di origine borghese, erano visti come simbolo di modernità e dunque una minaccia. La loro reazione alla congiura – che vide la morte alla messa di mezzogiorno del giovane Giuliano, di appena venticinque anni – fu molto violenta nei confronti dei Pazzi tanto che ad esempio fu proposta la cancellazione dei loro nomi dai documenti ufficiali. Dopo secoli di abbandono e il passaggio attraverso tante proprietà, il Trebbio, nel 1968, fu acquistato dal Conte Giovanni Enea Baj Macario, capitano degli alpini, persona intelligente che fiuta gli affari non facendo però i conti con la giovane moglie. Alla fine degli anni Ottanta del Novecento muore e la vedova cerca di realizzare in parte il suo sogno, di trasformare la proprietà in un’azienda agricola di qualità grazie a due driver di vendita, l’Editto di Cosimo III del 1716, che fissa il primo disciplinare del vino in Europa, dove si cita il ‘Chianti’, il Carmignano, il Valdarno di Sopra e il Pomino Rufina; e i premi ricevuti a Philadelphia nel 1876 per le vendemmie del 1869 e del 1875.

La vedova di Baj Macario porterà avanti l’idea del turismo e della produzione di olio e vino ma un incidente lascia orfani i 5 figli ancora giovani con un grande capitale da gestire. Sarà la giovane Anna Baj Macario – che abbiamo avuto il piacere di incontrare, donna volitiva che sta realizzando un progetto importante legato alla ferrovia locale – a rilevare l’azienda con il marito, Stefano Casadei, figlio di uno dei primi oliotecnici e con una grande passione per il vino. La filosofia del Trebbio è quella della valorizzazione della personalità della vigna, con una scelta biodinamica e fermentazione con lieviti indigeni, oltre l’esaltazione della biodiversità; evitando la standardizzazione del vino per mettere in valore la memoria del suolo e quindi al centro la vigna prima della cantina, con un’importante collaborazione con l’agronomo Adriano Zago.

Il progetto legato a Terraelectae è il Lastricato, vino che comincia nel 1997 con scelte stilistiche precise, a partire dalla produzione esclusiva come ‘Riserva’, con l’idea dei grandi sangiovesi toscani, realizzati con il vitigno in purezza, come richiesto dal disciplinare per la tipologia per la tipologia Chianti Rufina Riserva con menzione vigna. Il vino ha una lunga fermentazione implicando dunque un forte investimento economico e un azzardo. Prodotto nel vigneto omonimo nel comune di Doccia, presenta una grande complessità aromatica grazie a un terreno argilloso con una matrice calcarea di qualità, oltre a forti escursioni tra giorno e notte. Una tipologia che ha sofferto a lungo il confronto con vini muscolari, qualificandosi invece come un vino affilato e molto gastronomico.

L’idea del gruppo è di una produzione autarchica che renda reale l’applicazione della biodinamica per cui con la sansa e i residui nobili della produzione dell’olio si produce una piccola linea di quattro prodotti di cosmesi, grazie a una collaborazione con l’Università di Firenze. La filosofia è ispirata alla memoria e alla biblioteca offerta dalle bottiglie riserva, per cui il passato ispira, la memoria nutre, il futuro fa sognare; mentre il presente più che vissuto è agito.

Oggi, dopo otto anni di studio in Armenia, l’azienda ha deciso anche di produrre dei vini in anfora con un parco di 90 anfore destinate alla fermentazione, macerazione e affinamento. Il Gruppo Casadei,vcon due aziende su tre certificate Demeter (la certificazione del Castello del Trebbio è in corso) ricerca vini puliti, freschi, con spiccata acidità, bevibili, per un complesso circa di 600 bottiglie di cui la metà è prodotta al Trebbio.

Qui vengono prodotti alcuni bianchi, il Congiura (Riesling e pinot grigio), un Riesling in purezza e un metodo classico (Chardonnay e Trebbiano con liqueur di Trebbiano affinato in anfora; e i rossi Pazzino (Sangiovese, Canaiolo e Ciliegiolo), un Chianti superiore (con gli stessi vitigni), il Latricato, Sangiovese in purezza, il Pazzesco (Merlot e Syrah) e De Pazzi (Sangiovese, Merlot e Syrah); oltre un Vinsanto. Il Gruppo ha anche una proprietà a Olianas, in provincia di Cagliari e a Suvereto, nella Val di Cornia, nella zona di Piombino, come Casadei, tre luoghi caratterizzata dall’essere molto ventosi, con un protocollo biointegrale molto rigoroso. Oggi i mercati di sbocco dei vini sono principalmente, in ordine ma non con un grande scarto, l’Italia, gli Stati Uniti e la Svizzera e la ricerca punta a una forte sinergia per la distribuzione.

Il Castello di Grignano è dagli anni Settanta della famiglia Inghirami, noto marchio della moda italiana da quando il nonno di Tommaso Inghirami, che quattro anni e mezzo fa ha preso in mano la tenuta, portò in Italia nel 1949 dagli Stati Uniti l’arte industriale della camicia e poi, nel tempo, dei capi spalla. La moda resta comunque una passione per il giovane Tommaso, il più grande collezionista di macchine da cucire – ne possiede al momento 300 – esposte nelle grandi sale della villa, dove campeggiano i nomi di Singer, Necchi, Borletti, Titan, Davis, Vickers, Harrison o ancora Frister&Rossmann e Bradbury, che rappresentano il fil rouge con la storia familiare dato che l’attività nella moda iniziò proprio con 24 macchine Singer. Nato a San Sepolcro, laureato in Bocconi, un’esperienza a San Diego in California, una a Shanghai in Cina con Inghirami e poi Moncler, quindi alla Ferrero di Alba, Tommaso vuole tenere insieme la tradizione, o meglio la memoria e la storia per sperimentare, con la voglia di innovare. La tenuta era dei Marchesi Gondi, famiglia nobile della zona che fino al 1970 utilizza il sistema della mezzadria.

Oggi è una grande proprietà di 600 ettari di cui 50 a vigneto, 200 a oliveta, e terre seminative e boschive con una quarantina di poderi. La ristrutturazione della villa, imponente, la cui struttura è cinquecentesca e la facciata settecentesca, con una chiesa neoclassica consacrata dove ci sono ancora tutti i paramenti sacerdotali dell’Ottocento, prevede anche un progetto di riqualificazione legata all’hôtellerie e una serie di case satellite per il quale è necessario però un partner del settore. La famiglia Inghirami, originaria di Volterra, ha una storia influente che risale già al tempo dei Medici quando l’omonimo Tommaso Inghirami portò a Roma Raffaello gestendone le commesse con il Papa. Il legame della famiglia con la Toscana e il bello è dunque antico e all’origine dell’acquisto della proprietà. La produzione ruota intorno a tre prodotti, rispettivamente Ritratto del Cardinale, dedicato a Enrico Gondi, cardinale in Francia sepolto a Notre-Dame; un Chianti Rufina Riserva Poggio Gualtieri e un Vinsanto con una produzione ottenuta da uve raccolte per una 30-40% a mano per i prodotti di punta e una lavorazione biologica da 15 anni. L’immagine di Tommaso però è descritta nella linea Singersangio, ovvero Singer e Sangiovese, con un’etichetta pop e un progetto in tre colori sperimentale; accanto all’etichetta Ricamo, realizzata come fosse l’etichetta di una camicia, matrimonio tra lo Chardonnay e il Moscato delle Lipari; senza trascurare la dimensione dell’olio con il Laudemio. Il percorso di Tommaso va a ritroso rispetto al nonno, dalla sartoria all’industria della moda, dalla produzione industriale del vino alla confezione sartoriale.

Con Lorenzo Mariani abbiamo visitato i Veroni, azienda che deve il nome alla struttura architettonica dei loggiati, terrazzi con colonne e tetto che le carte del Settecento attestano ma dei tre originari che ne resta solo uno anche se non più aperto, inglobato nella costruzione perché crescendo, le famiglie dei contadini che lavoravano per la fattoria, necessitavano di più stanze. L’azienda è proprietà della famiglia dal 1897 quando era una classica fattoria toscana polivalente. Così è rimasta fino a quando nel Novecento con la crisi degli anni Settanta e Ottanta, c’è stata una specializzazione produttiva che gradualmente si è concentrata sul vino e sull’olio con 4mila piante. È nel 1997che Lorenzo cerca di far i conti e decide di puntare sul vino, oltre all’attività dell’Agriturismo che funziona proprio grazie alla vicinanza con l’uscita dell’Autostrada Firenze Sud. La voglia di entrare in Terraelectae è legata all’idea di introdurre un circolo virtuoso grazie a una maggiore sostenibilità economica che determinerebbe la manutenzione e il restauro del patrimonio quindi la sua valorizzazione. I due vigneti cru con i rispettivi vini sono Quona, dal nome della Chiesa di San Martino a Quona intorno alla quale si sviluppa la proprietà dell’azienda e i Domi, parola che riecheggia ‘duomo’, ovvero le cupole dei pozzi delle vigne. Filosofia dell’azienda l’attenzione alla vigna e anche ai cambiamenti climatici con la scelta di un’esposizione a sud-est per la prima volta delle vigne in modo da proteggere le piante dalle estati calde. In generale, in relazione al resto della Toscana, il territorio della Rufina è fresco ed è stata una scommessa importante che oggi, ci ha raccontato Lorenzo, con il gusto che cambia può incontrare il favore del consumatore. L’obiettivo del Consorzio Terraelectae resta l’unico modo per riuscire a fare sistema e rendere la zona attraente per investitori e consumatori anche in un’ottica economica; rete possibile da costruire e accrescere gradualmente grazie alla sintonia delle case vinicole rappresentate dalle stesse famiglie da almeno sessant’anni. L’obiettivo produttivo è di promuovere l’eleganza del Sangiovese, la longevità del vino con una lenta evoluzione nel tempo, componente importante per i vini della Rufina, eredità del modo di fare il vino da queste parti, oggi percepito come un pregio anche se non in un’ottica prettamente commerciale. In tal senso non seguire troppo le mode ha permesso attualmente il recupero dello stile del vino legato a freschezza, acidità e senza un’alcolicità troppo elevata. Oggi per questo territorio che ha ottime potenzialità, manca la comunicazione con la giusta distinzione rispetto alla denominazione generica di Chianti che non ha premiato un’area piccolo in termini quantitativi ma con un ventaglio espressivo ampio.

Travignoli, nel comune di Pelago, è una proprietà della famiglia Busi, collocata in un edificio del 1074, uno dei più antichi della zona che apparteneva al Monastero di Vallombrosa, quando la proprietà si estendeva fino a Firenze, fornendo allora i generi alimentari per le chiese comprese nel territorio; nel Cinquecento poi, come attestano diversi stemmi, collaborò con gli Ospedali fiorentini come Santa Maria Nuova. Quindi, alla fine del Settecento, divenne proprietà della famiglia Cuccoli Fiaschi che imparentandosi con i Busi, lasciò in eredità a quest’ultima la villa. Attualmente il terreno ha 60 ettari di vigneto e 20 di uliveto con una produzione di olio per uso domestico con costi importanti di manodopera. La produzione vinicola è quasi interamente destinata all’estero, come ci ha raccontato Enrico Busi, distribuita tra Stati Uniti, America Latina, in particolare Brasile, Cile e Perù e Australia; ma anche Nord Europa, in particolare Danimarca, Germania e Svezia; mentre l’Asia che era stato un grande investimento e rappresentava un’importante promessa, con la Cina completamente ferma per il Covid, è bloccata. In Italia il consumo dei prodotti aziendali sta crescendo grazie alla scelta della GDO – Esselunga, Coop, Pam e Conad – che non rappresenta un margine interessante sotto il profilo economico, volendo mantenere un prodotto di qualità, ma un investimento premiante in termini di diffusione del marchio. La scelta di aderire a Terraelectae per Travignoli è legata alla storia familiare essendo stato il bisnonno uno dei fondatori del Consorzio Chianti Rufina; mentre il padre per il quinto mandato è stato nominato Presidente del Consorzio del Chianti, il più grande d’Italia e quindi l’impegno sul territorio rappresenta un segno distintivo. L’origine del casato è emiliana in San Giovanni in Persiceto anche se la famiglia Busi vive a Travignoli dalla fine del Settecento e il legame con il territorio è forte; nonostante questo si avverte tra i giovani la difficoltà di abbracciare l’idea dell’associazionismo soprattutto in ambito agricolo; forse la proposta sulla Rufina rappresenta un’eccezione interessante che merita quindi attenzione. L’obiettivo è quello di valorizzare un territorio promuovendone il valore attraverso un’eccellenza con un lavoro importante.

Travignoli ha scelto Vigna Colonneto, una linea superiore di Sangiovese in purezza con una produzione di 600 bottiglie sul totale di 350mila dell’azienda. La particella di vigna di 3 ettari ha in realtà una potenzialità di 6-7mila bottiglie ma il lavoro che esige per la produzione della nuova etichetta è impegnativo e soprattutto diverso dagli altri vini quindi per il momento l’azzardo è stato contenuto. Tra i prodotti dell’azienda ci siamo soffermati sulla voglia di sperimentare – grazie anche alla consulenza di Mauro Orsoni – messa in campo per un rosato spumante 2021, metodo Charmat con una fermentazione di 30-40 giorni, esperimento presentato al Vinitaly, che va incontro alla tendenza sempre più diffusa della bollicina; il Governo, che ripropone la vecchia fermentazione toscana con un appassimento sui graticci limitata a due settimane e poi aggiunta a fine fermentazione e il Vinsanto, che ripropone un grande classico in una chiave raffinata, con un residuo zuccherino ridotto, non da bere solo a fine pasto con gli immancabili cantuccini ma con una varietà di piatti da formaggi importanti a carni bianche lavorate. L’idea di unire il vino al territorio in un percorso nuovo sta entrando anche nella programmazione degli eventi come il “Jazz in fattoria” in collaborazione con la Scuola di Musica di Pontassieve.

Siamo così saliti nel comune di Dicomano, vicino al Monte Falterona da dove nasce l’Arno, per visitare Frascole, l’azienda più alta della zona anche in riferimento alla longitudine che, se negli anni Novanta, rappresentava un limite, con il cambiamento climatico, come hanno rilevato altre aziende, sta diventando un fattore premiante. Oggi la tenuta è proprietà delle famiglie Lippi e Santori, come ci ha raccontato Enrico Lippi che nel 1992 stava cercando insieme ad Elisa, che poi sarebbe diventata sua moglie, un luogo per fare vino ma soprattutto per vivere insieme. Due esperienze familiari legate al mondo agricolo e percorsi professionali già avviati in questa direzione, senza però un’eredità precisa. Enrico, mentre Elisa ancora studiava, si occupava di progettazione di giardini e aveva dei vivai, attività che fino al decollo della nuova realtà ha continuato a svolgere. Di Frascole i due giovani si innamorano e cominciano l’avventura che li ha portati ad avere un prodotto esclusivo anche nella zona con una selezione di prezzo importante. Le prime mille bottiglie datano 1992, poi nel 1996 la scelta di impiantare un vigneto con 15 ettari di cui 8 con denominazione. La struttura originaria è nata intorno a due torri di guardia medioevali anche se non vi era una villa vera e propria perché per alcuni secoli la famiglia originaria proprietaria della tenuta, abitava nel centro del paese di Dicomano, in un palazzo con le cantine interne. A Frascole infatti non vi erano le cantine che sono state realizzate successivamente e hanno portato ad uno sviluppo importante dell’attività vinicola che copre l’80% del fatturato, affiancata dall’Agriturismo e una piccola produzione di olio. Lo stile produttivo è legato al biologico, la prima azienda a sceglierlo sul territorio nel 1998 con una certificazione 100% già dal 1999 anche quando questa scelta non pagava in termini di immagine. Il risultato sono vini molto rappresentativi del terroir, scarichi di colore, freschi, ‘verticali’, una difficile scommessa che oggi – come hanno ribadito diversi produttori locali – diventa un valore aggiunto. È stato premiato anche il coraggio di vini artigianali, senza lieviti aggiunti ad esempio, o concentrazione di colore, con un impiego del legno moderato quando, come sottolinea ironicamente Enrico, i vini sembravano fatti dal falegname, come si diceva allora ironicamente. Chi ha scelto di produrre così non può che trovare in un marchio collettivo un riconoscimento e un potenziamento del proprio valore; per cui per Terraelectae è stato scelto un Chianti Rufina Vigna alla Stele, la prima vigna pianta nel 1996, il cui nome è legato al ritrovamento di una stele funeraria nel luogo, nel 1957, di epoca etrusca sulla quale è rappresentato un banchetto. D’altronde questo territorio è ricco di testimonianze etrusche raccolte nel vicino Museo Archeologico che un prodotto di qualità legato alle specificità territoriali delle singole vigne può valorizzare notevolmente. L’attesa non è dunque concentrata sui grandi numeri ma su un posizionamento alto di un prodotto di nicchia che crei un’immagine forte del territorio valorizzandolo anche in termini economici.

a cura di Mila Fiorentini